এ বিষয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই যে বইটির কথা চলে আসে আন্তর্জাতিক বিষয়ের অধ্যাপক গ্যারি জে বাসের লিখা “ দি ব্ল্যাড টেলিগ্রাম : নিক্সন কিসিঞ্জার অ্যান্ড এ ফরগটন জেনোসাইড “। তিনি বইটিতে একাত্তরে হিন্দু ধর্মাবলীদের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্বিচারে হত্যার বিষয়ে লিখেছেন –

” ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশের প্রায় এক লাখ হিন্দুকে নির্বিচারে খুন করেছিল। তৎকলীন পূর্ব পাকিস্তানে আক্ষরিক অর্থে চালানো হয়েছিল গণহত্যা। অসহায় ভাবে তখন খুন হয় বিপুল সংখ্যক হিন্দু। আর সর্বত্রই টার্গেট করা হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালীদের ।

বইয়ে তিনি আরো লিখেছেন, তখন পাকিস্তানী জেনরেল ইয়াহিয়ার হিন্দু নিধনের পক্ষে যুক্তি ছিল যে , পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ বাঙালি হিন্দু। এরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় তারা পরাজিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে শাসন কায়েম রাখতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে থাকা হিন্দু বাঙালিদের স্রেফ ছেঁটে ফেলা দরকার ” বলে মন্তব্য করেন ইয়াহিয়া।

বইতে উল্লেখ করা হয়েছে , অভিযনে নেতৃত্ব দেওয়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের যুক্তি ছিল যে , “পূর্ব পাকিস্তান ভারতের দাসত্ব করছে। বহু ত্যাগের পর যে স্বাধীনতা এসেছে তাকে এবং দেশটাকেই আওয়ামীলীগ ধ্বংস করে দেবে। ” তখন পাক সেনারা একে অপরের সঙ্গে মজাকরে বলত,“ আজ কত হিন্দু মেরেছ ?”

জে বাস আরো লিখেছেন , ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার ভেবেছিলেন , হিন্দুদের নিধন বা তাড়নো নিয়ে বেশি হইচই করার প্রয়োজন নেই ।”

তৎকালীন সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পাকসেনাদের বিশেষ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। এ সময়ে ব্যাপক হারে হিন্দু পুরুষদেরকে হত্যাসহ মহিলাদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। চুকনগর গণহত্যা, জাতিভাঙ্গা গণহত্যা ও শাঁখারীপাড়া গণহত্যাসহ বিভিন্নস্থানে হিন্দুদেরকে হত্যার ঘটনা দলিলপত্রে উল্লেখ রয়েছে। প্রাণ রক্ষার্থে ভারতে গমনকারী অগণিত শরণার্থীদের ৬০% এর অধিক হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা: ২৫ মার্চের গণহত্যার (অপারেশন সার্চলাইট) প্রথম পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়।পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে প্রায় ২০০ জন ছাত্রকে।

তৎকালীন সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের আবাস জগন্নাথ হল আক্রমণের সময় হলের প্রভোস্টের বাসাও আক্রমণ করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ভূতপূর্ব-প্রভোস্ট এবং জনপ্রিয় শিক্ষক, দর্শণ শাস্ত্রের অধ্যাপক জি সি দেবকে হত্যা করে, সংগে তার মুসলিম দত্তক কন্যার স্বামীকেও। এর পর পাকিস্তানি বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী বাসভবনে আক্রমণ করে এবং সেখানে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড মনিরুজ্জামানকে তার পুত্র ও আত্মীয়সহ হত্যা করে। জগন্নাথ হলে প্রভোস্ট অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।হলের ইলেক্ট্রিশিয়ান চিত্রাবলী ও চাক্ষুস সাক্ষী রাজকুমারী দেবী জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকেরা অধ্যাপক ঠাকুরতাকে চিনতে পারেন এবং তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের কাছে একটি গাছের নিচে সমাহিত করেন।

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার সাথে অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকেও রাখা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়। সহযোগী হাউস টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকেও ছাত্রাবাসেই হত্যা করা হয়। অধ্যাপক আনোয়ার পাশার উপন্যাস “রাইফেল, রোটি, অওরাত” থেকে এ তথ্য জানা যায়। অধ্যাপক পাশা পরবর্তীতে ডিসেম্বর মাসে আল-বদর বাহিনীর হাতে নিহত হন। তিনি তার এই জনপ্রিয় উপন্যাসটি ১৯৭১ এর যুদ্ধকালীন ৯ মাসে রচনা করেন।

ছাত্রহত্যা : রাত বারোটার পর পাকসেনারা জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে এবং প্রথমে মর্টার আক্রমণ চালায়, সেই সাথে চলতে থাকে অবিরাম গুলি। তারা উত্তর ও দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকে নির্বিচারে ছাত্রদের হত্যা করতে থাকে। সেই আঘাতে ৩৪ জন ছাত্র প্রাণ হারান। জগন্নাথ হলের কয়েকজন ছাত্র রমনা কালী বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে ৫/৬ জনকে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের নাম পরবর্তীকালে জানতে পারা যায়, তার নাম রমণীমোহন ভট্টাচার্য্য। ছাত্রদের কাছে আসা অনেক অতিথিও এই সময় প্রাণ হারান। এদের মধ্যে ভৈরব কলেজের হেলাল, বাজিতপুর কলেজের বাবুল পল, জগন্নাথ হলের বদরুদ্দোজা, নেত্রকোণার জীবন সরকার, মোস্তাক, বাচ্চু ও অমর।

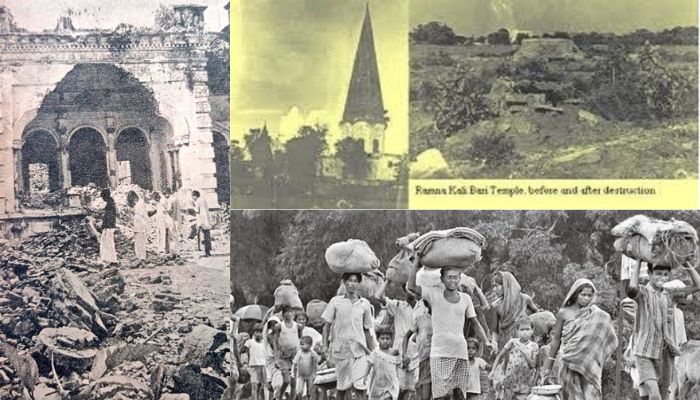

রমনা গণহত্যা : ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ রাতে পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী রমনা কালী মন্দিরের চারপাশে বসবাসরত হিন্দুদের হত্যা করে যা রমনা হত্যাকাণ্ড বা রমনা গণহত্যা নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে এই গণহত্যায় ২৫০ জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল।

রমনা কালী মন্দিরের চারপাশের গ্রামটি ছিল ঢাকা রেস কোর্সের কেন্দ্রস্থলের একটি প্রাচীন হিন্দু পল্লী। এই গ্রামে প্রায় ২০০০ হিন্দু পুরুষ, নারী ও শিশু বাস করত।

হত্যাযজ্ঞের সময় মেশিনগান দিয়ে পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয় এবং তারপর আগুন লাগানো হয়।পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পেট্রোল ও গানপাউডার দিয়ে মন্দিরটি পুড়িয়ে দেয়। মন্দিরে তখন প্রায় ৫০টি গরু বাধা ছিল, তারা গরুসহ মন্দিরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে রমনা কালী মন্দিরের পুরোহিতসহ ১০১ জন হিন্দু নিহত হন।

মিরপুর ও কল্যাণপুর গণহত্যা: মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নৃশংসতা দেখেছে মিরপুর। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিরপুর যেন জলজ্যান্ত এক কসাইখানা ছিল। এই মিরপুরে পাকিস্তানপন্থী বিহারী ও অবাঙালিরা গড়ে তুলেছিল অসংখ্য টর্চারসেল। ছিল বধ্যভূমি। তখন মিরপুর ছিল অনেকটা বিরান জনপদ। সেজন্যই এখানে এসব ঘটনা বেশি ঘটেছে।

২৮ এপ্রিল বিহারীরা কল্যাণপুরে ঢুকে। এই কণ্যাণপুর গণহত্যায় প্রথম উদ্ধারকারী হিসাবে যার নাম না বললেই নয় তিনি হলেন বিশিষ্ট দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে ২৮ এপ্রিল বিকেলে রেডক্রসের একটি এ্যাম্বুলেন্সসহ কল্যাণপুরে এসে মারাত্মক আহতদের টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা পাওয়া অনেকে প্রাণে বেঁচে গেলেও পাক হানাদারদের হাত থেকে তিনি ও তাঁর পুত্র বাঁচতে পারেননি। ১৯৭১ সালের ৭ মে পাকসেনারা এ দানবীরসহ তার বড় পুত্রকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। কল্যাণপুরবাসী ২৮ এপ্রিলের হতাহতদের উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য আজো তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

কল্যাণপুরে তখন হাতে গোনা কয়েকটি পাকা বাড়ি ছিল। কল্যাণপুরের উত্তরদিকে সে সময় কোন রাস্তা ছিল না। ছিল শুধু ধানক্ষেত আর জঙ্গল। সেই বিভীষিকাময় দিনে প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, শত শত বাঙালির লাশ পড়ে ছিল যত্রতত্র। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে মনে হচ্ছিল বর্ণনায় জানা সেই কারবালার প্রান্তর। বেশিরভাগ লোককেই জবাই করে হত্যা করা হয়। অন্যদের বর্শা ও শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে এবং বড় ছোরা দিয়ে পশুর মত জবাই করে হত্যা করা হয়েছে নিরীহ বাঙালিকে। কারো ধড় থেকে মাথা আলাদা করা হয়েছে। কারো হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ফেলা হয়। কারো ঘাড় মটকানো। কারো কারো মাথা থেতলে হত্যা করা হয়।

জাতিভাঙ্গা গণহত্যা: জাঠিভাঙ্গা গণহত্যা হলো ১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার জাঠিভাঙ্গা এলাকায় বাঙালি হিন্দু ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দেশীয় সহযোগী রাজাকারদের দ্বারা চালিত একটি গণহত্যা। পাকিস্তানিদের সহযোগীরা ছিলেন জামায়াতে ইসলামী, ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরা। গণহত্যার শিকার সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। ধারণা করা হয়, গণহত্যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০০ জনেরও বেশি বাঙালি হিন্দু প্রাণ হারান।

১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল জগন্নাথপুর, চকহলদি, সিঙ্গিয়া, চণ্ডীপুর, আলমপুর, বাসুদেবপুর, গৌরীপুর, মিলনপুর, খামারভোপলা, শুকানপুকুরী, ঢাবঢুবসহ ১২টি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।যাত্রার এক পর্যায়ে তারা জাঠিভাঙ্গা নামক স্থানে একত্রিত হয়। জাঠিভঙ্গায় আসার পর স্থানীয় দালালেরা তাদের পথরোধ করে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খবর দেয়।হিন্দু পুরুষদের জাঠিভাঙ্গা মাঠে একত্রিত করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা দুইটি সামরিক ট্রাকে করে তদস্থলে আগমন করে এবং হিন্দুদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। সকালে গণহত্যা শুরু হয়ে বিকাল পর্যন্ত চলে। সেনাবাহিনীর প্রস্থানের পর স্থানীয় সহযোগীদরা মৃতদেহ পাশের পাথরাজ নদীর ধারে নিয়ে আসে এবং মাটিচাপা দেয়।

শাঁখারীপাড়া গণহত্যা: ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ, পাকিস্তানি সেনারা শাঁখারীপাড়ায় অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে প্রায় ১০,০০০ লোককে। শাঁখেরীবাজার গণহত্যা বলতে ১৯৭১রের ২৬শে মার্চ পুরোনো ঢাকা শহরের শাঁখেরীবাজার এলাকায় ঘটা গণহত্যাকে বোঝায়।পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি হিন্দুদের ওপর এই গণহত্যা শুরু করে। যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, তারা বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে ওপারের গ্রামগুলোতে চলে যান। এই এলাকাটা বর্তমানে কেরাণীগঞ্জ নামে পরিচিত। শাঁখেরীবাজার জনশূন্য হয়ে পড়ে। শুধু হিন্দুদের মৃতদেহগুলো রাস্তাঘাটে পড়েছিল। পাকিস্তান সরকার শাঁখেরীবাজার রাস্তার নাম পাল্টে টিক্কা খান রোড নাম রাখে।

আদিত্যপুর গণহত্যা : ১৪ জুন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিলেটের বালাগঞ্জের আদিত্যপুর গ্রামে পৈশাচিক গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যায় শহীদ হন ৬৩ জন মানুষ।

এদিন সূর্যোদয়ের ২ ঘণ্টা আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২৫ থেকে ৩০ জন সৈন্যের একটি দল চারটি ট্যাংকসহ আদিত্যপুর গ্রামে এসে পৌঁছায়। আধা ঘণ্টার ভেতর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পুরো গ্রাম ঘিরে রেখে লাউড স্পিকারে ঘোষণা দেয় ‘শান্তি কমিটির স্থানীয় শাখা গঠন করতে হবে। এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের ড্যান্ডি (আইডেন্টিটি কার্ড) কার্ড বিতরণ করা হবে।’

এসময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঘুম থেকে তুলে বন্দুকের মুখে আদিত্যপুর সরকারি স্কুলের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাদের লাইনে দাঁড় করানো হয়। সমবেত করা হয়। অতঃপর স্থানীয় রাজাকার আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সাথে আলোচনা শেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন গুলির নির্দেশ দেয়। গুলি চালালে ৬৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী শহীদ হন। বেঁচে ফেরেন মাত্র দুজন। গণহত্যার পর পাকিস্তানি বাড়ি বাড়ি ঢুকে লুটপাট শেষে গান পাউডার দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়।

এছাড়াও, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ইত্যাদি জেলায়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

যুদ্ধের এক বছর পরে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির একটি সামরিক হাসপাতালে এক তরুণ পাকিস্তানি অফিসারকে আনা হয় মানসিক চিকিৎসার জন্য। সেই তরুণ অফিসার যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার পর গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। যুদ্ধের কথা মনে হলেই তার পুরো শরীরে খিঁচুনি দিয়ে জ্বর উঠত। ঘুমাতে গেলেই দুঃস্বপ্নে ভেঙে যেত ঘুম। কেউ যেন তাকে বলত, ফিরে যেতে হবে বাংলাদেশে। সেখানে থাকা হিন্দুদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। নয়তো তার মুক্তি নেই।

উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল, তখন পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলো এর পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

আমেরিকা এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ তখন একেবারে তুঙ্গে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর।

তখন আমেরিকা এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। অন্যদিকে ভারত যখন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলা এবং সামরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, তখন ভারতকে সমর্থন দিয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, যার সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রভাবশালী অংশ এখনকার রাশিয়া।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের পাকিস্তানের দিকে পক্ষপাতমূলক অবস্থান সর্বজনবিদিত। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক ও বিতর্কিত। মার্কিন সরকারি নীতি পাকিস্তানপন্থি হলেও কংগ্রেস এবং সিনেটের বিপুল সংখ্যক সদস্য, সরকারি কতিপয় আমলা ও বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ বিরােধী মার্কিন নীতি ছিল একান্তই হােয়াইট হাউজের।

৯ মাসব্যাপী অকুতোভয় বীরের রক্ত কালিতে, আমাদের ভাই হারানো ব্যাথা আর মা বোনের অমূল্য সম্ভ্রমের মূল্যে। যে অধ্যায়ের রচয়িতা একজন অদ্বিতীয় জনমানুষের কবি, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু নয়, সব বাঙালির প্রাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির ,দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোটি জনতাকে অভিন্ন চেতনার আলোকে উজ্জীবিত করে। যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। গ্রামের হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত সম্প্রীতির সামাজিক আবহে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িক চেতনার। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির সাধনার মূলে অন্যতম আদর্শ ছিল

অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবাদ। এ আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগরিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ যুদ্ধ করেছিল একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতির প্রতি সশস্ত্র সংগ্রামের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা ছিল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের ও পেশার মানুষ। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের।

আজ বিজয়ের স্বাদ পেয়েছি আমরা যাঁর ২৩ বছরের সংগ্রামে। ৪৭ এর দেশভাগ থেকে ৫২ এর শহীদের রক্তখচিত বর্ণমালা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে ৭১ এর প্রলয়ংকারী মুক্তির সংগ্রাম, ডিসেম্বরের বিজয়, একজন বঙ্গবন্ধু ও একটি বাংলাদেশ। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষায় বাঙালি জাতির দীর্ঘ ২৫ বছরের শোষণ-নিপীড়ন থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি, একটি স্বাধীন দেশ, লাল-সবুজ পতাকা, একটি সংবিধান ও একটি অনন্য অস্তিত্ব। আজও বাংলাদেশের প্রতিটা ধূলিকণায় ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত লেগে আছে, জলধারায় এখনো বয়ে চলেছে একাত্তরের কান্না। আজ আমরা স্বাধীন, স্বনির্ভর, আমাদের আছে গৌরবের ইতিহাস, আমাদের আছে বাঙালি সত্ত্বা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য।